In Lolas Haus wimmelt es nachts von Monstern. Wer das nicht glaubt, den lädt sie ein, ihr dorthin zu folgen. Ob im Bad, Wohnzimmer oder in der Rumpelkammer: In jedem Raum haust eins der gruseligen Wesen. Kratzo mit den mächtigen Hörnern und Tentakeln hält sich im Flur auf, der flinke, fiese Teerannosaurus in der Küche. Alle Monster erscheinen nur im Dunkeln – bei Tageslicht sind sie verschwunden. Statt ihrer sind dann Gegenstände wie Schal, Regenmantel und Kleiderständer oder Teekanne, Stövchen und Suppenkelle zu sehen. Was ist mit den nächtlichen Monstern geschehen? „Das alles ist ein großes Rätsel.“ Als Lola schlafen geht und das Licht löscht, erschrickt sie: Da ist ein Monster in ihrem Kinderzimmer! Katze Berta macht einen Buckel – Lola aber erkennt im Spiegel, wer das „Monster“ ist.

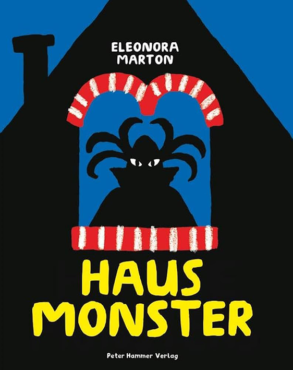

Angst vor Dunkelheit und unheimlichen Gestalten: Eleonora Marton greift ein für die Zielgruppe sehr relevantes und im Bilderbuch häufig bearbeitetes Thema gelungen auf. Der Zwiespalt zwischen Angst, Angstlust und Angstbewältigung führt hier zur Erkenntnis, dass es bei genauem Hinsehen keinen Grund zum Fürchten gibt. Von Beginn an nimmt die Autorin und Illustratorin, mittels ihrer furchtlosen kindlichen Ich-Erzählerin, die Betrachtenden an die Hand. Die erste Doppelseite zeigt Lola mit Katze Berta tags vor dem Haus, dessen Grundriss bereits auf dem Vorsatzpapier erkundet werden kann. Der Hauptteil des Bilderbuchs, der sorgfältig durchkomponiert ist, führt nachts durch sieben Räume, zu sieben Hausmonstern, die alle „sprechende“ Namen tragen. Jedes Monster wird auf einer Doppelseite präsentiert: links dessen bedrohlichen Eigenschaften in blauem Text auf Schwarz, rechts die schwarze Monstersilhouette auf nachtblauem Hintergrund. Die jeweils folgende Tag-Doppelseite zeigt im Kontrast dazu drei farbige Gegenstände, welche Teilformen des Monsters sind und zum jeweiligen Zimmer passen. So gleichen die Schlangenhaare von Gorgo aus der Rumpelkammer den Wedeln des Wischmopps, ihr Körper dem Bügelbrett, ihre starken Arme dem Wäscheständer. Die Benennung der Alltagsobjekte wird formelhaft mit den immer gleichen Worten eingeleitet: „Aber morgens, wenn die Sonne scheint, dann ist da nur…“.

Verstärkt wird der Aha-Effekt der Rätsel-Auflösungen durch die Typographie: Die Beschreibungen der Monster „schreien“ die Leser*innen förmlich in Großbuchstaben an, die Texte zu den Objekten im Hellen erscheinen in zurückgenommener Schrift. Diese Wechselstruktur mündet in ein von Lola imaginiertes Monster-Frühstück und ihr Zubettgehen.

Kitakinder könnten die ersten drei Monster und Räume kennenlernen – bei Nacht und Tag. Ist das Prinzip verstanden, gilt es, die restlichen vier Monster zu betrachten und zu überlegen, was bei Tageslicht von ihnen bleibt. Umgekehrt könnten die einzelnen Gegenstände ausgeschnitten werden und als Formen für das Legen auch anderer, neuer Monster dienen.